Tag 4: Kosovo, ein Vorzeigebeispiel?

Nach abenteuerlichen Ausflügen in den Norden des Kosovo und prunkvollen Preisverleihungen war es an der Zeit, vertiefende Gespräche zu führen.

Unweit meiner Unterkunft befindet sich das Büro von YIHR – Youth Initiative for Human Rights (Kosovo). Diese Organisation setzt sich für Frieden und Miteinander am Balkan ein. Hier im Kosovo ist sie besonders aktiv.

Wie schon in anderen Blogbeiträgen erwähnt, sind Onlinedienste zur Navigation hier allenfalls eine grobe Orientierungshilfe, das hat mehrere Hintergründe.

Das Büro von YIHR hat offiziell die Hausnummer 5. Etwa 100 Meter von da, wo Google Maps meinte, und an der Hausnummer 4 (nicht 5), finde ich dann das, wonach ich gesucht habe.

Navigation zeigt 7 Geminuten, obwohl das Ziel erreicht ist

Im 2. Stock des kleinen Bürogebäudes läute ich an der Taste, und schon geht die Türe auf. „Maximilian?“ fragt ein junger Mann mit dunklem, welligem Haar. Mein Gesprächspartner ist Ilir Vitija, Program and Development Coordinator. Eigentlich hätte ich mit Blende Pira, Legal Researcher and Program Coordinator, Human Rights and the Rule of Law, gesprochen. Mir wurde also bewusst, dass jener Teil meiner Vorbereitung, der sich mit meiner Gesprächspartnerin auseinandersetzte, obsolet wurde, und auch Ilir hatte sich seinen Morgen anders vorgestellt und unser Gespräch nach einem spontanen Termin seiner Kollegin kurzfristig übernommen.

Dem Inhalt sollte das natürlich keinen Abbruch tun, lediglich meiner Vorbereitung.

Unser Gespräch beginne ich mit der Frage, wieso die Adresse Hausnummer 5 vorgibt, wenn das Gebäude doch die Nummer 4 trägt. Es ist immerhin nicht das erste Mal, dass Navigation zur Herausforderung wird, und vielleicht habe ich in meiner Recherche übersehen, dass das Zahlensystem hier ein anderes ist.

„Eigentlich ist das die Nummer 5, aber irgendwann wurden die Nummerierungen geändert und jetzt ist das eben so. Offiziell sind wir an Nummer 5 zu finden. (…) Das ist ein gängiges Problem am ganzen Balkan. Aber wenn du einmal nicht weiter weißt, frag einfach die Menschen (…) oft reicht es, die Namen zu sagen, und obwohl die Person mehrere Kilometer weit weg wohnt, man wird dir den Weg sagen können.“ Ein guter Einstieg für unser Gespräch.

„Passen dir unsere Beanbags zum Sitzen oder brauchst du einen Sessel?“ fragt Ilir. Natürlich brauche ich keinen Sessel, ich bin jung und hip, denke ich mir und versinke sogleich in dem mir zugewiesenen Sitzsack – im Hinterkopf stelle ich mir aber die Frage, wie ich mich möglichst galant wieder aus diesem erheben werde. Es ist ein moderner, gemütlicher Raum. Die Wände sind mit Zeichnungen im Keith-Haring-Style verziert, ein Künstler hat diese kostenlos angefertigt, für die gute Sache. Dieser Communityspace ist das Herzstück des gemütlichen Büros und jener Ort, an dem Ilir mir von seiner Arbeit erzählt und meinen Erlebnissen der letzten Tage etwas Kontext zu geben versucht.

Ilir Vitija und Maximilian Handl im YIHR Büro

Die Identitätsfrage

Wir sprechen über das Miteinander im Kosovo, da beginnt er seinen Satz mit „Wir Albaner…“. „Albaner, seid ihr jetzt Albaner oder Kosovaren?“ unterbreche ich ihn. „Ich sage immer, ich bin Albaner aus dem Kosovo, andere nennen sich Kosovaren, aber eigentlich gibt es ‚den Kosovaren‘ nicht. Wir haben viele Ursprünge, Albaner, Türken, Serben usw. Was uns eint, ist der Ort, an dem wir leben. (…) Hier leben wir eigentlich friedlich miteinander, manche sind Muslime, manche Christen, manche gehören keiner Religion an, alles gibt es in diesem Land. Sagen wir, du bist hetero, ein anderer schwul und ich Muslim, eigentlich haben wir uns an ein Miteinander in Vielfalt gewöhnt.“

Und er hat recht, schaut man auf die Straßen, sieht man Frauen mit Kopftüchern oder solche mit peppigen Kurzhaarschnitten, einen Mann im Rock und einen anderen im grellroten Albanien-Pullover und auch in Ethnie ist Diversität vorhanden. Es ist ein neuer Gedanke, der mir durch den Kopf schießt und auch gleich meine Lippen verlässt: „Ist der Kosovo, oder sagen wir zumindest Pristina, vielleicht ein Vorzeigebeispiel, wie wir trotz Unterschieden miteinander leben können? Wie Religionen gemäßigt ausgeübt und nebeneinander existieren können?“ Es ist nur eine halbe Frage an meinen Gesprächspartner, weil ich selbst noch im Prozess des Denkens bin, und Ilir scheint es ähnlich zu gehen. „Ja, gewissermaßen schon. Wir können hier gut koexistieren und sind dennoch im Gespräch, natürlich gibt es aber auch eher geschlossene Communitys“ (er verweist dabei auf türkische oder serbische Dorfgemeinschaften am Land). Ilir verweist in unserem Gespräch auf das Sprachengesetz des Kosovo. Dieses garantiert Minderheiten ab drei Prozent Bevölkerungsanteil das Recht, ihre Sprache offiziell zu nutzen, etwa auf Orts- und Straßenschildern. In der Realität aber wird das oft nicht eingehalten – viele Schilder fehlen oder werden missachtet, was Minderheitensprachen sichtbar an den Rand drängt.

Ich erzähle ihm von Konflikten mit der islamischen Community und neuen Herausforderungen, die im Zuge der Migrationswellen der letzten Jahre auf das Miteinander in Österreich und anderen EU-Ländern gefolgt sind. „Irgendwie funktioniert das bei euch doch sehr gut. Ihr seid ein islamisches Land und habt sogar eine weibliche Präsidentin mit großer Zustimmung.“ – „Wir sind kein muslimisches Land. Der Islam mag eine der stärksten Religionen sein, aber wir haben keine Staatsreligion. Außerdem verbietet der Islam keine Frau als Oberhaupt“, antwortet Ilir. „Mag sein, aber dennoch ist der Islam oder sagen wir überhaupt Religion nicht gerade dafür bekannt, Frauen in politische Verantwortung dieser Art zu heben, und da, wo Religion so einen Stellenwert hat – mit Blick auf andere islamische Länder – kommt das eher nicht vor“, versuche ich zu argumentieren, aber auch das lässt mein Gesprächspartner so nicht stehen: „Du darfst den Islam, wie du ihn z. B. aus Nahost-Ländern kennst, nicht mit unserem verwechseln, das findet hier gemäßigter und zivilisierter statt.“

In Pristina gibt es eine Pride und die LGBTIQ+ Anerkennung wird zunehmend besser. Nicht immer kann Ilir genau benennen, warum es diesen positiven Trend gibt, aber er scheint froh darüber zu sein. Seine Organisation organisiert die Pride Parade mit, es gab wenige wirkliche Anfeindungen und nur ein paar Hasskommentare, die ihn aber nicht sehr beunruhigen.

Die Liebe zur Europa und den USA

Irgendwann sprechen wir darüber, ob der Kosovo nun Europa ist, ob er zur EU gehören sollte und über das Verhältnis zu den USA. „Wir Kosovar:innen lieben Europa und die USA. Wir lieben Amerika wahrscheinlich mehr als die Amerikaner selbst“, das ist etwas, was man öfters zu hören bekommt. Es wirkt wie ein verinnerlichtes Credo, das durch wehende US-Flaggen und Plakate zu Ehren Bill Clintons untermalt wird. „Ob wir zur EU wollen? Wir hoffen jetzt nicht unbedingt jeden einzelnen Tag darauf, aber wir alle wären sehr froh, denke ich.“

Plakatwand zu Ehren US-Präsident Bill Clinton

So spannend die Einblicke auch sind, wir beide merken, dass wir vom Thema abgedriftet sind und wenn wir nicht gegenlenken, würden wir noch Stunden brauchen. Und so bitte ich Ilir, mir nochmals über seine konkrete Arbeit, die seiner Organisation und Maßnahmen zum Miteinander von Kosovo-Albaner:innen und Serb:innen zu erzählen.

Er erzählt mir, dass sie Austauschprogramme zwischen Albaner:innen (aus dem Kosovo, aber auch aus Albanien) und Serb:innen betreiben. Zielorte sind allerdings die Großstädte wie Pristina oder Belgrad. Diese Projekte finden großen Anklang, es geht nicht darum, den jeweils anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen, sondern ein Verständnis für die Bedürfnisse, Sorgen und Hoffnungen zu entwickeln und ein Miteinander zu ermöglichen. Es sei momentan etwas schwieriger geworden, Albaner:innen nach Serbien zu senden, wegen der laufenden Proteste und weil „Kosovo ist Serbien“ momentan sehr dominant dort zu lesen sei und das wohl eher nicht so einladend wirkt.

Wir führen unser Gespräch off the record weiter, um Dinge besser einordnen und verstehen zu können.

Die regionalen Organisationen von YIHR sind grundsätzlich eigenständig aber gut vernetzt, falls ich beispielsweise serbische Phänomene besser verstehen möchte, solle ich auch dort anfragen.

Die Kinder des Krieges

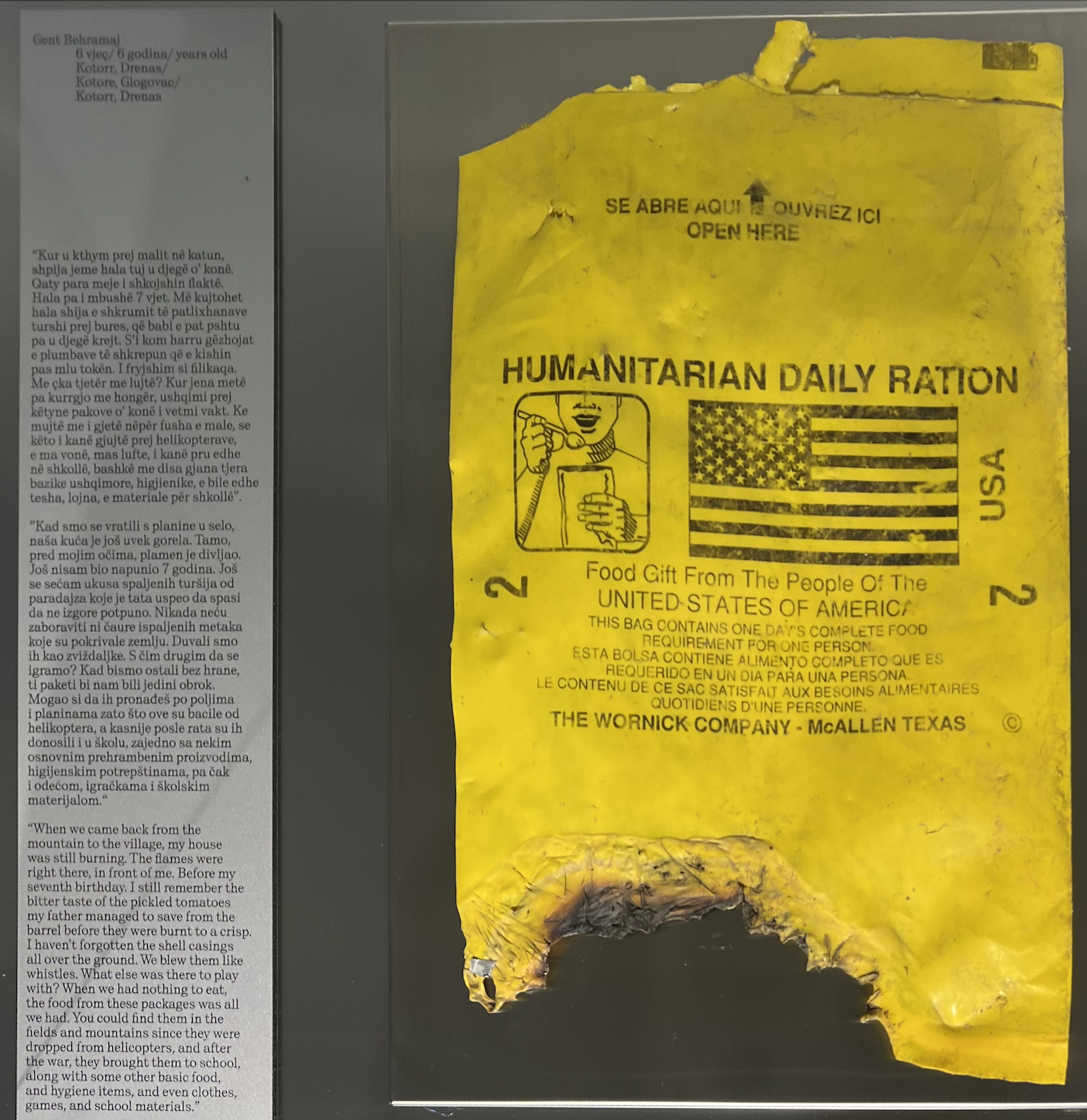

Im gleichen Gebäude wie das Büro befindet sich auch das „Children of War Museum“, dorthin begleitet mich Ilir zum Abschluss. Er erzählt, dass sich die Ausstellungen regelmäßig ändern sollten, aber nach der Einstellung der USAID-Förderung durch US-Präsident Donald Trump sei man auf der Suche nach neuen Fördergebern. Schon beim Betreten wird klar, dass dies kein gewöhnlicher Ausstellungsort ist. Verwaiste Spielzeuge liegen in Vitrinen, Puppen und Bälle, die einst Kindern gehörten, deren Spiel jäh unterbrochen wurde. An den Wänden hängen Zeichnungen, viele von Kinderhand, manche zeigen Häuser in Flammen, Panzer oder Szenen voller Angst – Bilder, die mehr sagen als Worte. In einem Raum steht ein Flüchtlingszelt, darin ein Fernseher, der Aufnahmen aus den Lagern zeigt, in einer Vitrine eine leere Verpackung einer humanitären Tagesration (Kriegsnahrung) . Zwischen Fotos, Erinnerungsstücken und Videointerviews entsteht ein vielstimmiges Mosaik aus Schrecken, aber auch Hoffnung. Hier, im „Children of War Museum“, wird Schweigen gebrochen und Vergessen verhindert. Es ist ein Ort, der die zarten Stimmen der Kindheit hörbar macht und der mahnt, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist.

Verpackung einer Humanitären Tagesration (Kriegsnahrung)

Vier Tage hat es gebraucht, um endgültig zu verstehen, dass die Narben des Krieges nicht nur Vergangenheit sind, sondern bis heute das Denken und Fühlen prägen und auch die später folgenden Straßeninterviews sollten das bestätigen.

Zeichnung einer Situation während des Kosovo-Krieges

INFOBLOG:

YIHR – Youth Initiative for Human Rights: https://yihr.org/

Children of War Museum: https://yihr-ks.org/activity/children-of-war-museum-opening/

Gesetzt über die Regelung von (minderheiten-) Sprachen: https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2022/05/LAW_NO._02_L-37_ON_THE_USE_LANGUAGES1344.pdf?utm_